多読を始めて2年ちょっとが経ちます。紙の本を1年使ったあとキンドルを使ったため、デジタルデバイスの機能に感動しました。今日は自分が英語学習者としてキンドルを使ったときに感じたメリットをまとめてみます。

ふせんがいらない=ハイライト機能が便利

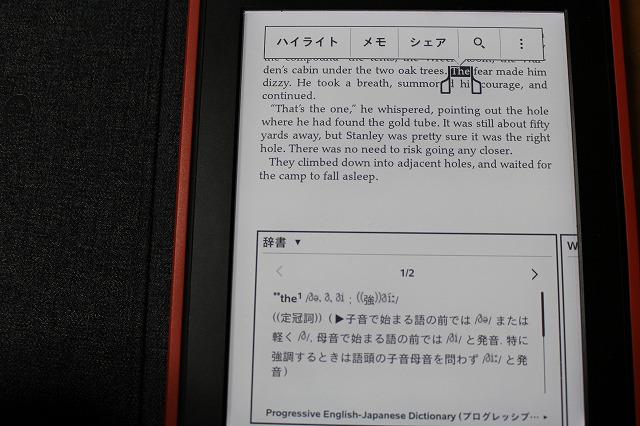

キンドルでは文字に指をあてると辞書機能が作動します。そのとき画面上のほうには辞書と一緒に「ハイライト」というボタンがでてきます。

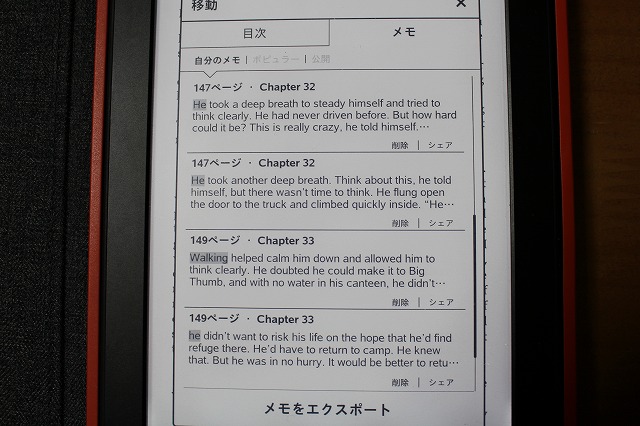

ハイライトボタンを押すと、ハイライトしたものはメモとして一覧にまとめられ、いいなと思った表現、あとで見返したい表現などのストックが可能です。

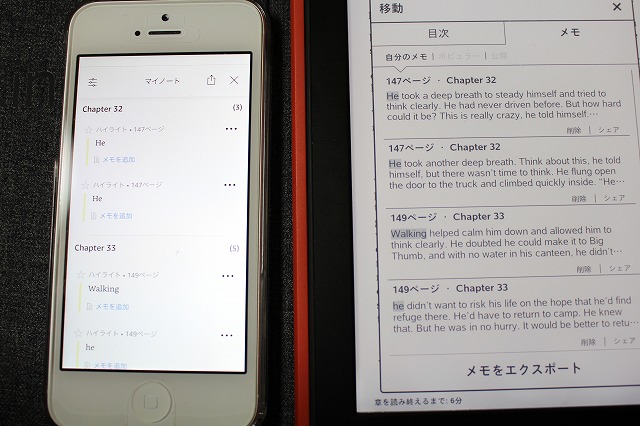

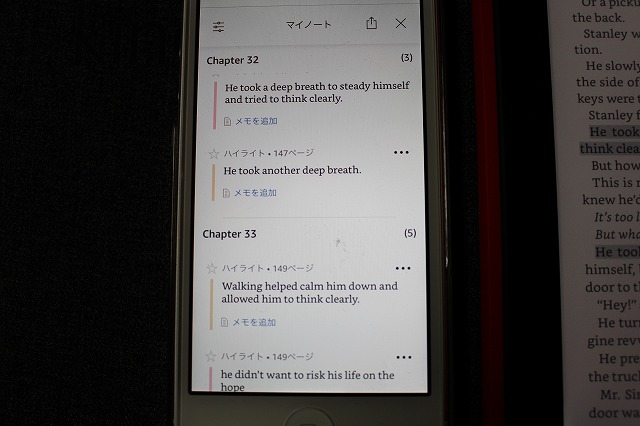

ハイライトをした箇所はキンドル端末では上のように見え、スマホなどのアプリではハイライトをした箇所だけ表示されます。

キンドルをスマホで利用する場合、下の写真のように全文にハイライトをかけておけば、隙間時間に見返せるオリジナルの単語帳のように使え便利だと感じました。

また、この機能はライティングの勉強に役立ちました。ライティングに使えそうな表現をハイライトして貯め、英語日記を書くときに「こんな感じのこと言いたいんだけど、前に似た表現見たような気がする」と思ったときにハイライトを見返しています。

サンプル機能(なか見!検索)が便利

本が自分に読めるものかどうか見定めるときに便利な機能です。

子供向けの本なのに、読みづらいと思ったことありませんか? 私自身、子供向けの小説なら読めるだろうと目を通しても無理かもと思えたり、逆に大人向けの自己啓発でもこれなら読めるかも! と思えたりすることがありました。そこで読める・読めないと感じる基準を考えてみると、英文が自分の見慣れた文体で書かれているかと、わからない単語が多くないかにある気がします。

たとえばこれ、自己啓発に分類される有名な「チーズはどこへ消えた?」で読めるサンプル文の1か所です。

One sunny Sunday in Chicago, several former classmates, who were good friends in school, gathered for lunch, having attended their high school reunion the night before.

案外平易な文章ですよね? 実際のねずみがチーズを追いかける、本文というか物語の冒頭(サンプルには載っていない)もこんな感じです。

Once, long ago in a land far away, there lived four little characters who ran through a Maze looking for cheese to nourish them and make them happy.

私はmazeとnourishではじめからつまづきましたが、辞書の助けもあって、読み進めていけました。

サンプル機能は無意識にしてしまうジャッジが本当に正しいのか、それとも思い込みにすぎないのかを見極めるのに役立ちます。「読めないと思ってたけど読めそう」だったり、難しくても「これだったらもう少しがんばれば読めるかも」と思えたり、もしくは「翻訳書を読んだあとに読んだらわかるかも」というジャッジができたり、モチベーション維持も助けてくれる機能だなと感じています。

多読向きのレベル別の書籍からステップアップしたい、レベル別の書籍が楽しめない、初心者向けと書いてあったから読んでみたけど読めない、TOEICの目安点を参考に手に取ってみたけど読みづらい、と思うことがあったら試してみてほしいです。

目を通しておくことで、買った後の「失敗した~」を幾分か防ぐことができるのもありがたいです。

アプリでスキマ時間をうまく利用できる

多読時間をがっつり確保できないときや、多読の習慣化をうながすのに便利なのがアプリだと思います。スマホにキンドルアプリを入れておけば、通勤中やちょっと手が空いたスキマ時間に多読ができて便利です。

今まで多読を日課にし、毎日家で多読を10分、15分読んでいました。でも仕事から帰った後は疲れていて、読む気力がないことが多いです。そこで、スマホにアプリを入れて出勤中などに読んでみることにしました。行きと帰り5分くらいずつ読めば、今まで分の日課は簡単にクリアできます。あまり気の進まない日でも、まあ数文でいいから読んでみなよと、自分をだましだまし読み始めると案外読めちゃいます。

今までは「がんばってやる」感覚がどこかありましたが、「時間があるから読もうか」を積み重ねていく感覚に変わり、多読をすることへのハードルが下がりました。多読がうまく継続できないという方がいたら、アプリはいいプラットフォームになると思います。

多読との向き合い方を変えてくれたキンドル

多読を始めた1年は幼児書を延々と読んでいました。はじめは楽しかったものの、1年後には飽きました。そんなときキンドルのサンプル機能に救われ、同時に多読のやり方から読むものもキンドル導入前と後では、ガラッと変わっていきました。

多読におけるキンドルのよいところをまとめた投稿ではありますが、「多読へのアプローチもいろいろある」ということを自分の試行錯誤を示しながら同時に伝えたかったのだと思います。

もし幼児書に飽きてきたなあと同じように感じている人がいたら、サンプル機能を試してみてほしいです。読んでくださった方になんらかの「へー」と思う要素があったら幸いです。読んでくださってありがとうございます。