毎日の生活は、意識しなければ繰り返しの連続になることが多いです。仕事をしている人ならばベースは、朝起きて、仕事をして、帰って寝てという風に。

何か日々楽しみにできるものが欲しいなあ、そう思っているときタイトルのカレンダーが活躍してくれました。今年の(買ったのは去年だけど)買ってよかったものの1つです。そこで、今日はこのカレンダーについて書いてみたいと思います。5か月半使ってきたので、最後にはレビュー的な視点も混ぜてみます。

「味のカレンダー」とは

味のカレンダーは、月刊誌「味の手帖」が発行しています。味の手帖は、昭和43年に創刊されたの食にまつわる雑誌です。地元では取り扱いがなく雑誌は読めていないのですが、味の手帖のウェブサイトを見ると、食にまつわる対談やエッセイ、食紀行、厳選店の紹介などの情報を読むことができるようです。

日々のカレンダーはどんな感じなのだろう

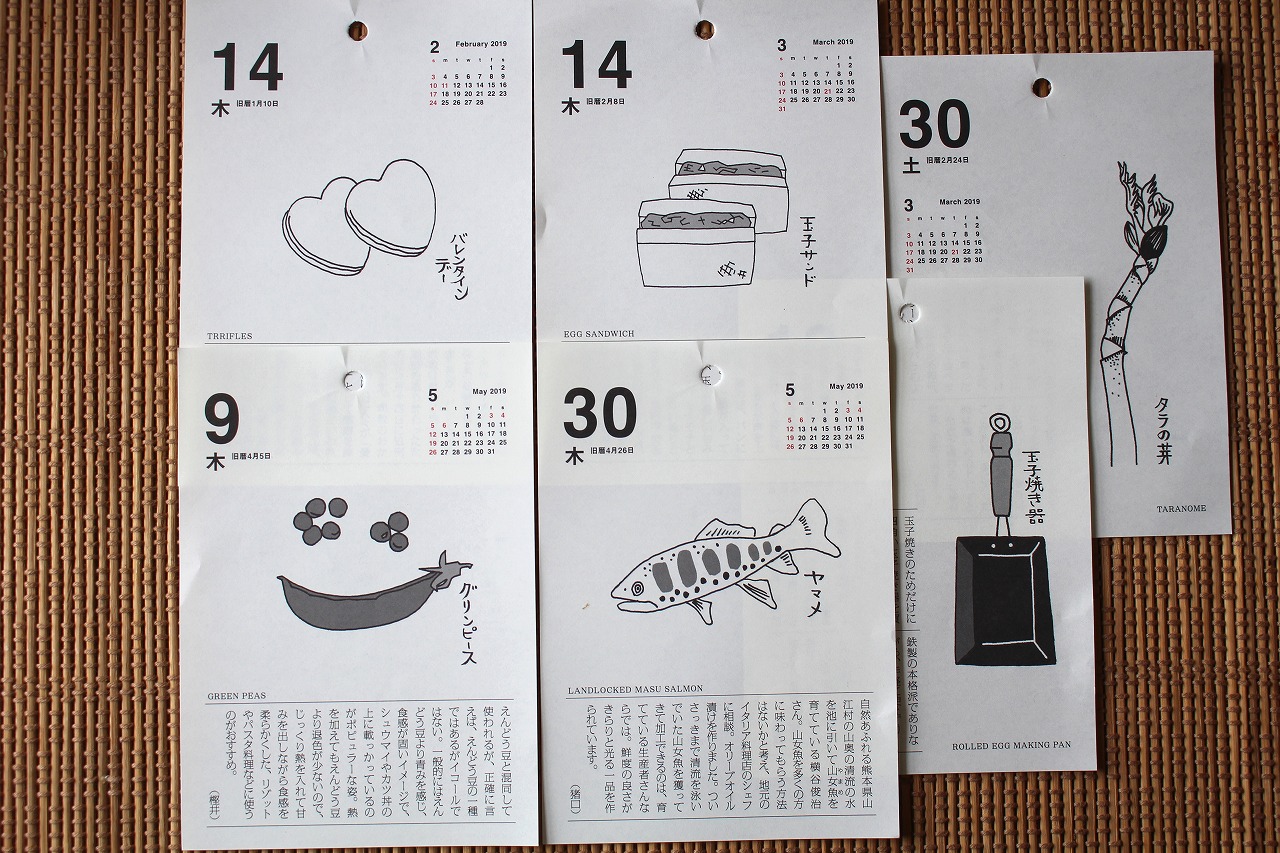

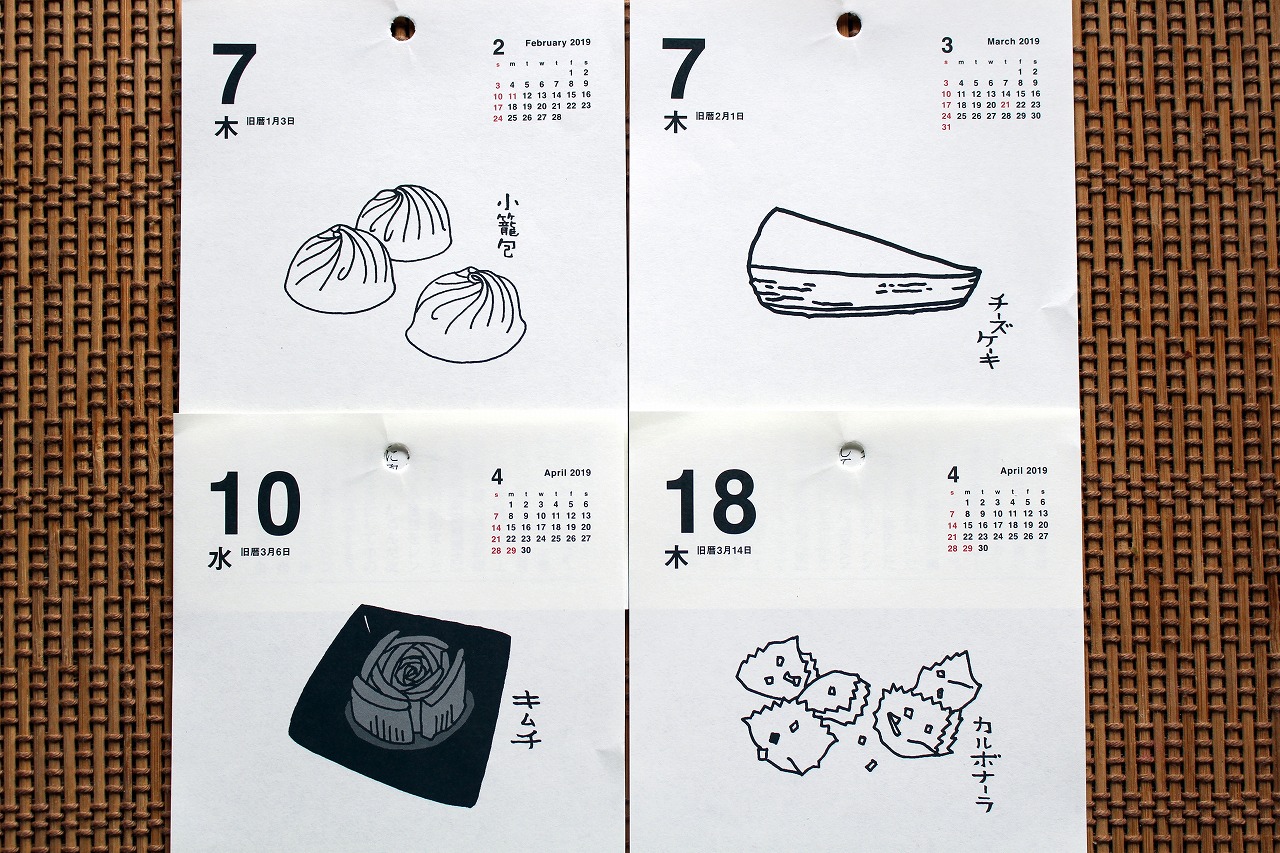

カレンダーは日めくりで、毎日イラストと文章でつづられています。日々取り上げられるものは、主に旬の食材や料理。四季折々の野菜や魚をはじめ、その時期に食べられる料理やお菓子などなど。でもときどき「朝食」や「バレンタインデー」といった食材や料理ではないものや、「玉子焼き器」や「ブリキ缶」といった台所まわりで使う道具、それから「玉子サンド」や「カレー」のようにあまり旬や季節を問わないものもちょこちょこと出てきます。

それから、日本の料理や食材だけにこだわるのではなく、キムチや水餃子、カルボナーラ、フレンチトーストなど日本になじんでいる海外の料理もでてきます。

おもしろいなと感じているのは、次の写真のように、カレンダーがときどき自分の知らなかった食べ物や日本の文化を知るきっかけになることです。

このような形で登場するものは、365日ほんとに様々。

イラストだけでなく、下に添えられている文章もカレンダーの特徴の一つです。味のカレンダーウェブサイトのカレンダー概要欄にはこんなことが書いてあります。

・ その時期のおいしいもの(旬のもの)がわかり、食べたくなります

・ 知識やうんちくも得られ、食べることがもっと楽しくなります

この言葉通り、取り上げられた食材・料理のおすすめの食べ方や、料理の歴史的な背景やちょっとしたエピソード、食材や料理を提供する料理屋さんのことやお店でのエピソードなど、様々な視点で「食」をとらえた文章を読むことができます。

今回、せっかくなのでどんな人が書いているのだろうとまるっと一年分を調べてみたら、執筆の中心を担っているのは、味の手帖の編集関係の方、フードコラムニストやライターなど、なんらかの形で「書く」仕事に携わる人でした。でもそれ以外にも、食・食文化を提供する、伝える側に立つ人も執筆に携わっています。料理人、和・洋のお菓子職人、パンや料理、食材を提供するお店のオーナー、チーズのスペシャリストの方などなど。料理人の方のなかには執筆が一度、もしくは数回という方も多いですが、人によっては何十回と執筆されていたりと様々です。また、植物療法士の方が食材の持つ効能を執筆されていたり、元中川政七商店バイヤーの方が台所まわりで使う道具について執筆されていたりと、カレンダーでは様々な視点から「食」をとらえていきます。

味のカレンダーのHPには2018年度のものですが、12日分のカレンダーの例が掲載されているので、どのような文章かが気になる方はそちらを見てみてください! カレンダーの全体的なイメージがつかめると思います。

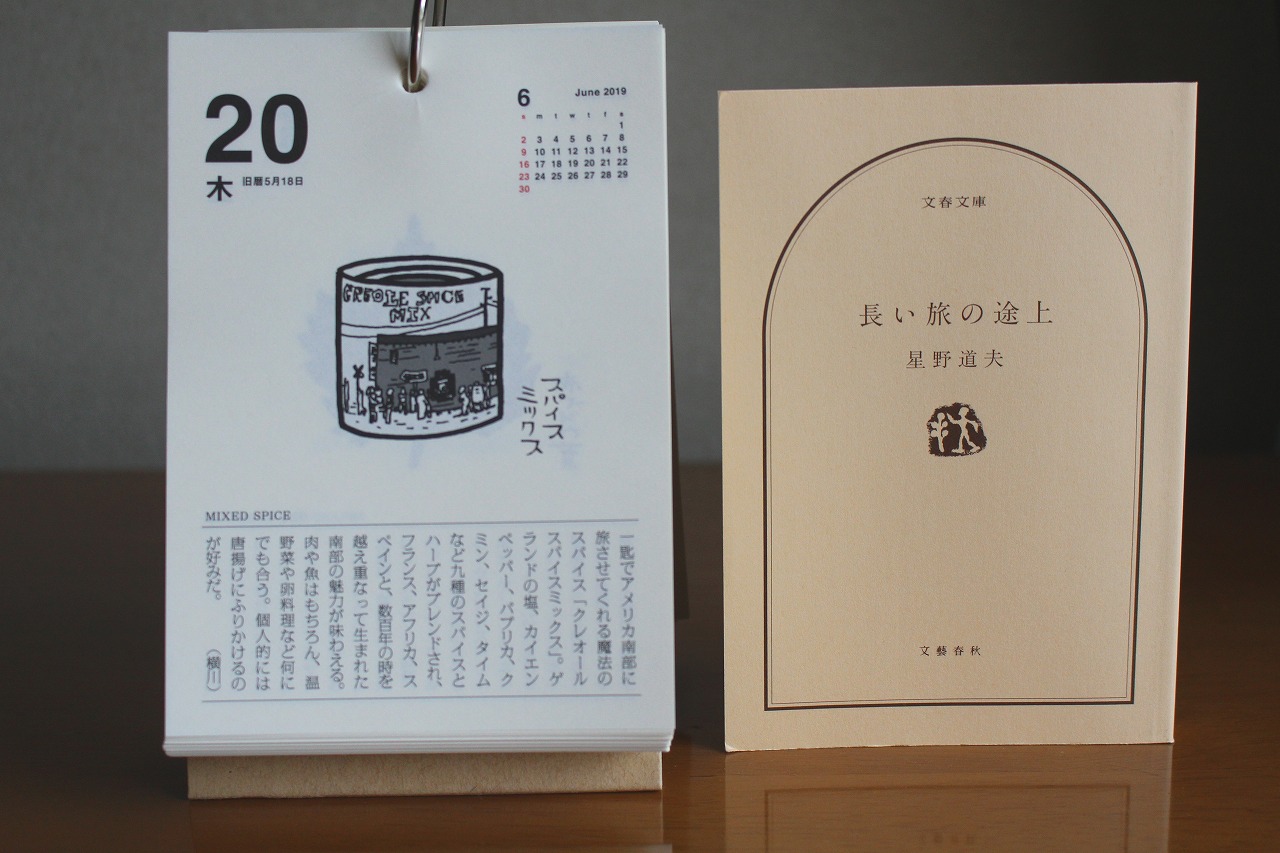

カレンダー用紙のサイズは、A6の文庫本サイズ。それを立てかけて使うので、文庫本よりだいぶ奥行きがでます。

5か月半使って感じること

日々に「ほんの少しだけ」刺激をくれます。まず、朝起きて「今日はなんだろう」とめくる楽しみがあり、めくったあとは「おお、今日はこれか」と、いつもの朝に小さな刺激をあたえてくれます。でもそこで終わりではなくて、頭にその食材やら料理のイメージがなんとなく残り、すぐにではなくとも取り上げられた食材やら料理に手が伸びやすいです。それと、書いてあるおいしそうな食材の調理法が頭に残って、全体的に料理のアレンジの幅が前より広がってきた気がします。あと単純に、部屋にあると気持ちが和むという。そんな感じで生活をほんのちょっとだけ、いろんな方面から彩ってくれています。

ただ一つだけ、使っていて惜しいなあと思ったことは、これ一つでは暦を判断するのは少し難しいなあということ。パソコン、物書き机でカレンダーを使っていて、昨年は普通の1か月ごとのカレンダーをかけていて別段不便は感じなかったのですが、今年はこのカレンダー一つだと不便さを感じました。小さな月のカレンダーは載っているので、人によるかもしれません。私には小さくて見づらく、もう一つ月のカレンダーを横に置いて使っています。補助的な役割で使うのがベストなのかなと感じました。

さいごに

去年使っていたカレンダーは、詩集の「のはらうた」を版画にした月ごとのカレンダーで、それもとてもよかったです(次回投稿しようと思っています!)。でも味のカレンダーには、毎日の同じ行動に小さな楽しみや意味を与えるという意味で、月ごとのカレンダーは持っていない魅力を持っています。

カレンダーの扱う分野が「食」に限られていたり、根本的に日めくりであるということから、万人に響くものではないかもしれません。でもここまでの写真を見て「うわ、こんなんあるの」と思った方がいたら、是非Facebookページも見てみてください。Facebookページには短文は掲載されていないのですが、毎日取り上げられたもののイラストが投稿されていて日々のイメージがつかめると思います。

読んでくださってありがとうございました。