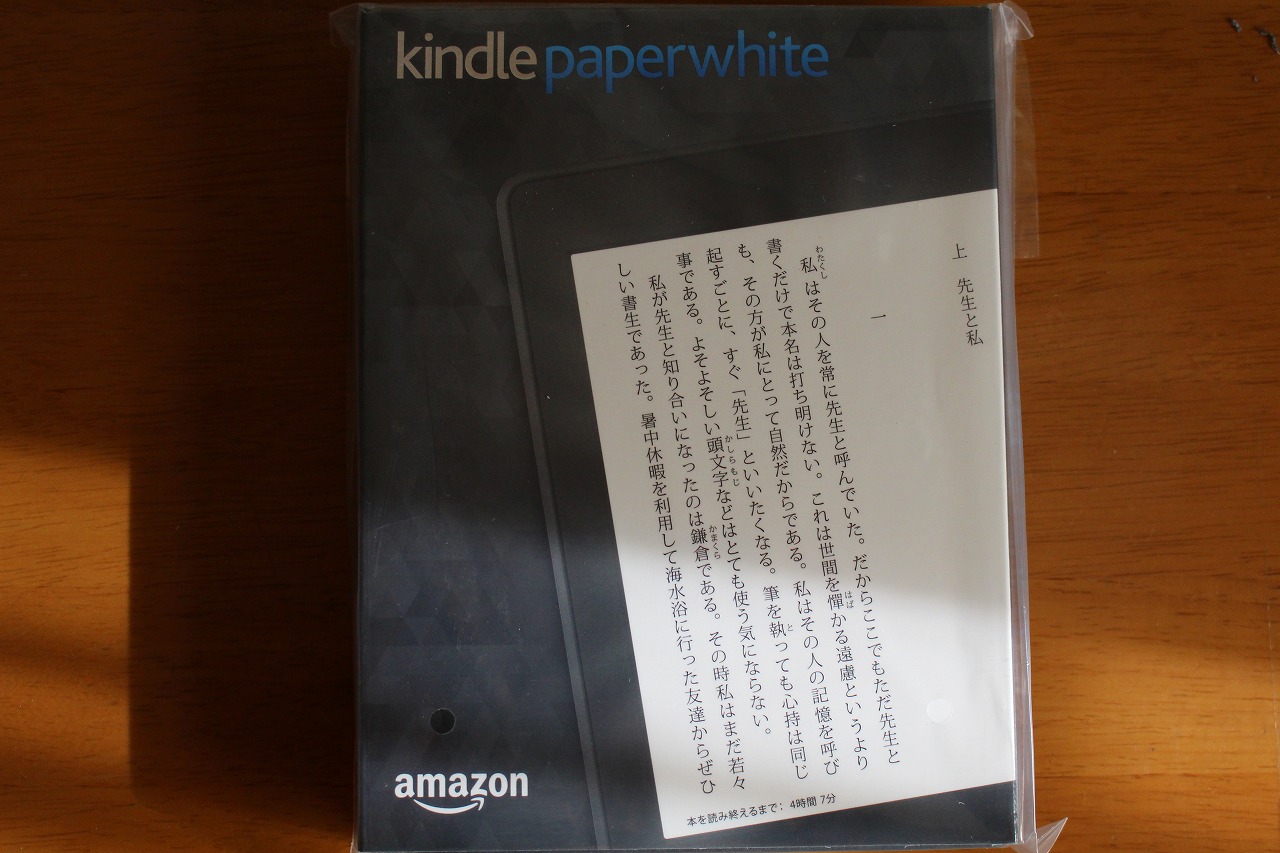

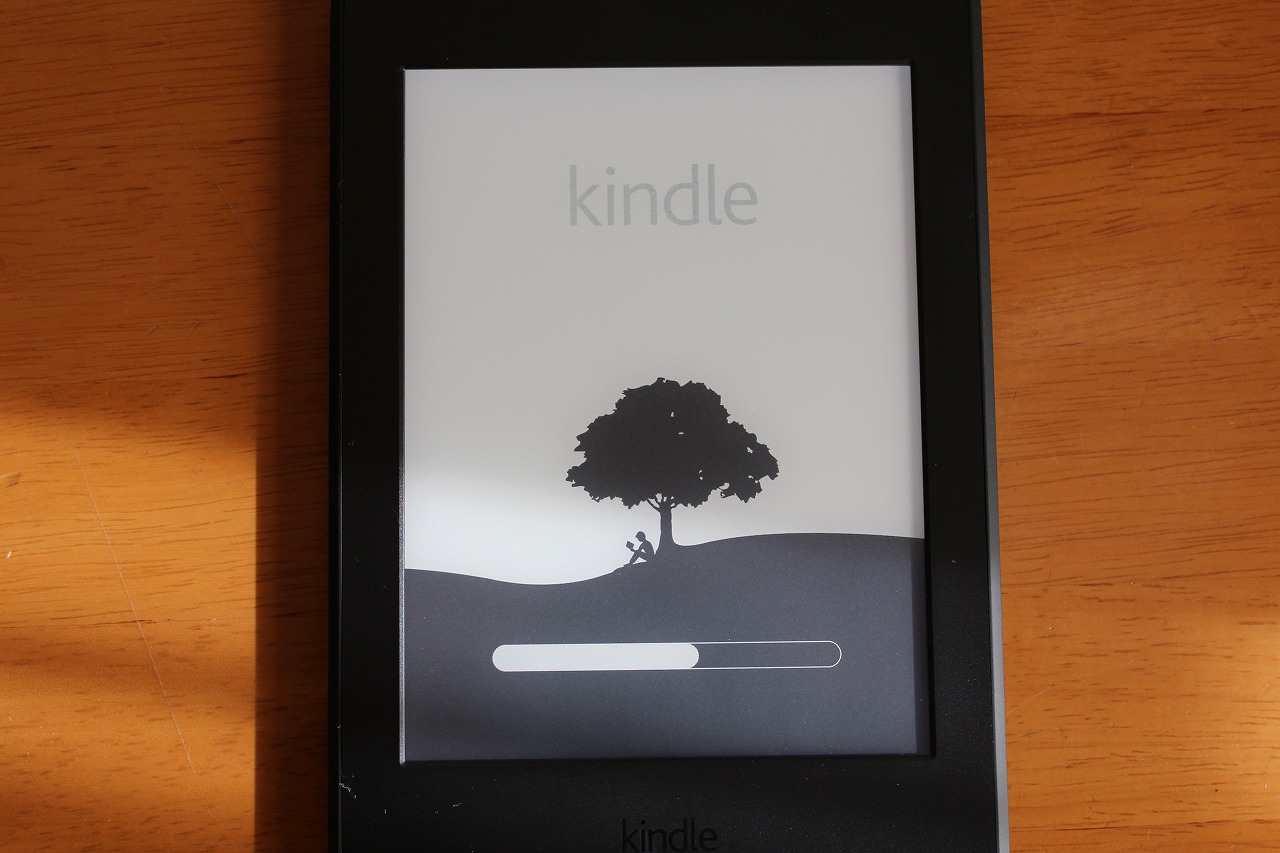

今年の1月初めに、Kindle Paperwhite第6世代を買いました。本体を使い始めて8か月強、純正カバーを使い始めて5カ月強経ちます。先日、カバーに目をやると、カバーの角が剥げていました。気に入っていたので、凹みました…。

そこで今日はKindle周りのことについて、自分が買う前に気になったことも含めつつレビューを書いてみようと思います。使用しているのは、Kindle Paperwhite 第6世代(Wi-fi, キャンペーンなし)のものです。

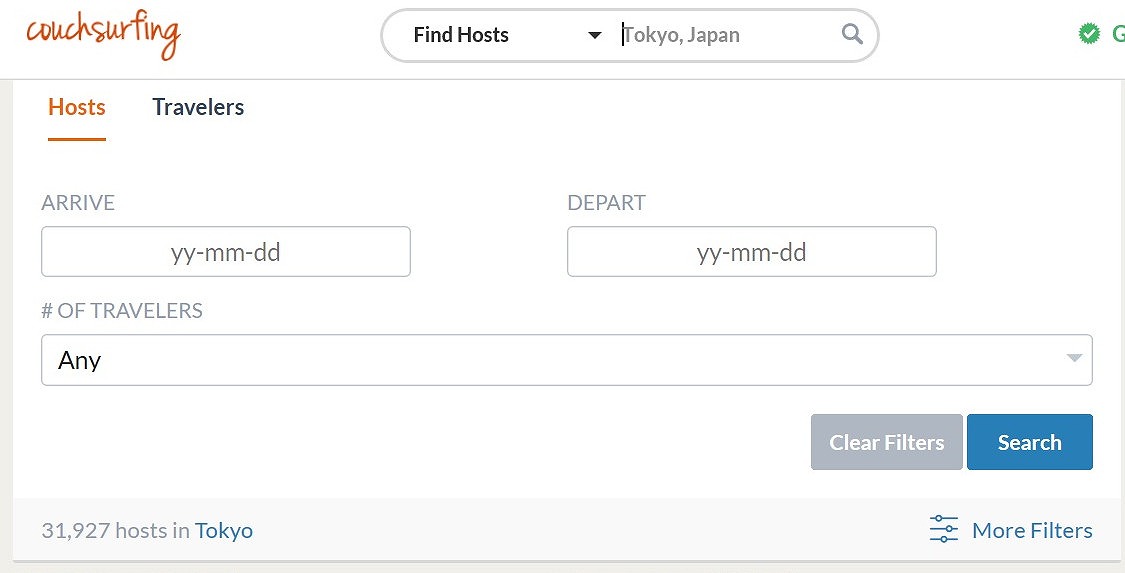

Kindle Paperwhiteの本体の使用感

レビューには使い方・使用頻度も関係すると思うので、先に一応その点に触れておきます。私は、Kindleをメインの読書ツールとして使っていません。毎日英語多読をするのに15分程度使い、ときどきPrime Readingを使って本を読む程度です。あとは、数冊、新刊や厚めの文芸書を購入し読んだこともあります。そのため、Kindleライトユーザーのレビューとして参考にしてもらえたらと思います。

あってよかったバックライト!

買う前、バックライトの有無で悩んだのですが、この機能は必要だと思いました。使い始めて数回、バックライトがつかなかったことがあります(一度スリープ状態に戻し、再度つけると戻る)。画面が明るいことに慣れていたせいもあって、バックライトがないとその暗さに驚きます。ないと暗いので、使える場所が多少限定されてしまいそうにも感じました。

ページ繰りのとき、画面が白黒反転する件(ページリフレッシュ)

Kindleシリーズが合わないという人がよく指摘している点で、買う前に一番懸念しました。でも、私は大丈夫でした。人によるところが大きいのかもしれません。気になる方は、You Tubeのレビュー動画などを確認するのも一つかもしれません。

スマホのような速度感はない

初め、遅くてびっくりしました。検索時、打った文字が画面に反映される速度がワンテンポ遅く(更に文字が若干打ちづらい)、早く結果を知りたいときはイライラしました。でも、最終的には「まあ、こういうもんか」と慣れてきました。ページ送りのときもワンテンポ気持ち遅めですが、小説など、活字を追う分には気になりません。

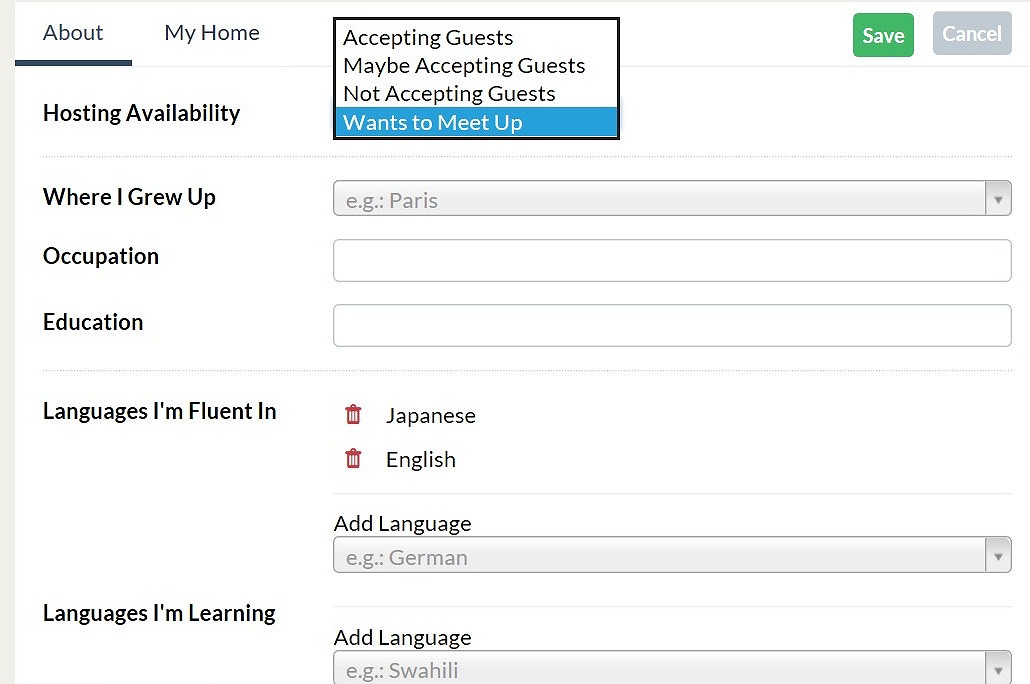

操作性

検索をするとき、本のタイトルが明確で、Kindle版が確実にあると知っている場合の検索は問題なかったです。しかし、それ以外の本をジャンルなどで「なんとなく探す」ときの検索はしづらい気がします。「どこだ、どこだ」と探していく感じです(面倒になって、見つからないときもある)。最終的には書籍検索・購入はパソコンでして、読むときだけKindle Paperwhiteを使うようにしたら、別段何も思わなくなりました。

検索するときの若干遅めの速度感と操作性が、一番やきもきしました。でも、Kindle Paperwhiteは「本を読む端末」とし、検索はパソコンなどで済ませてしまうようにしてからは、イライラすることもなくなりました。普通にありがたい、便利な存在です。

カバーを買うことにした経緯・カバーのレビュー

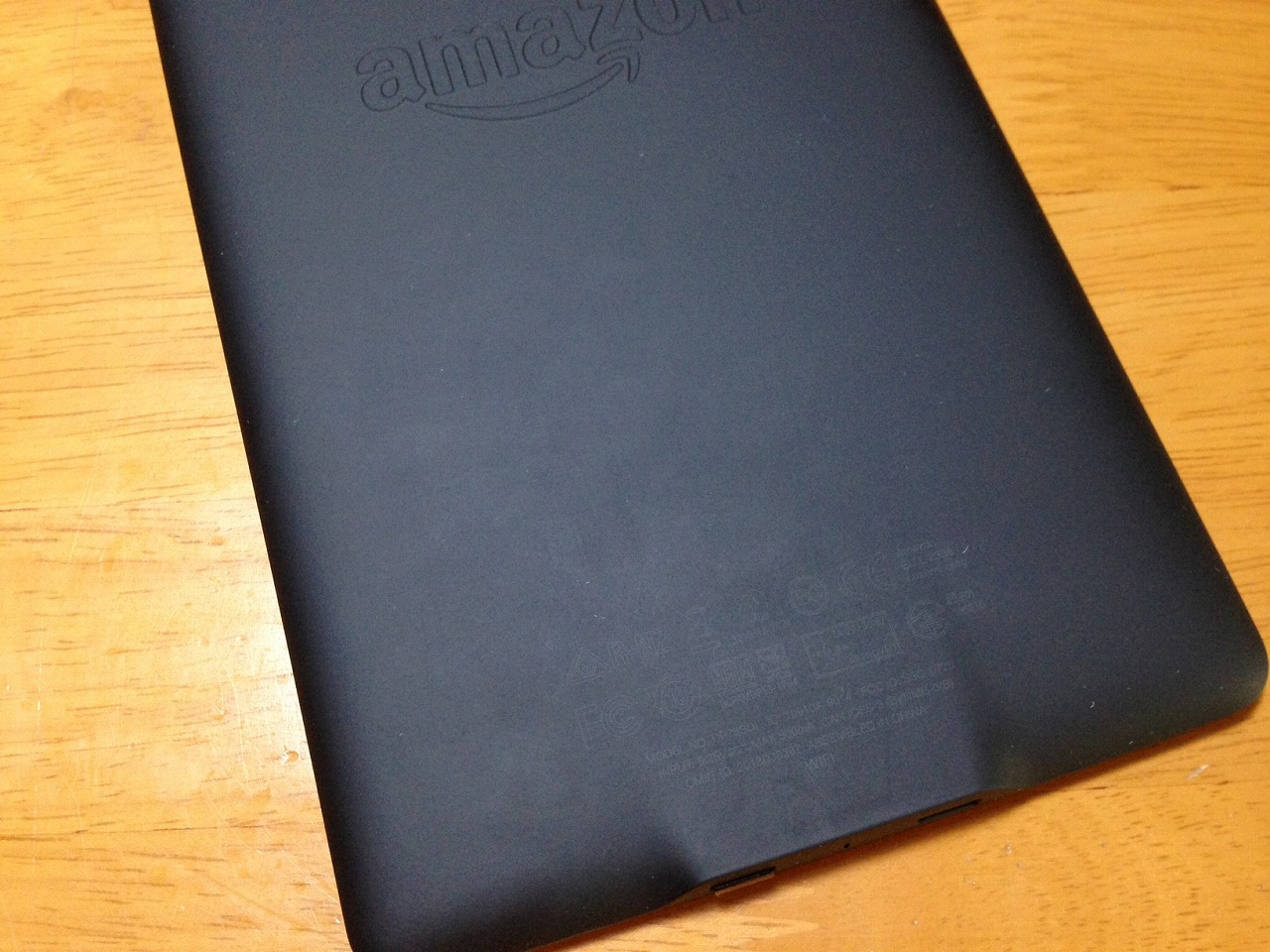

上のような感じで、全体的に本体には満足していました。でも、本体についてしまう指紋が少しずつ気になってくるようになりました。黒という色自体、指紋が目立ちやすいです。更に背面の材質は、普通のプラスチックではなくなめらかな質感素材なのです(調べても材質がどうしても出てこず、表現があいまいですみません…)。

わかりづらいし、そこまで目立つものでもないのですが、少しずつ使用感が出てくる感じがいやで、純正カバーを買うことにしました。

レビューを見ると「カバーをつけると重い」という言葉が目立ちます。実際使ってみたら、本当にその通りでした。カバーを買う前はKindleを外に持ち出すこともありましたが、その習慣はほぼ無くなりました…。とはいえ、Kindleをはめ込む部分は堅く、しっかり守ってくれそうな感じはあります。Kindle自体が薄めなつくりのため、その部分は安心できます。

また、カバーの開閉時には、端末が自動でオン・オフ切り替わります。初めは便利だなあと思っていたのですが、よくよく使うと、別にあってもなくてもどちらでも大差ないなあと感じるようになってきました。

そして、初めにも書いたのですが、カバーの角が剥げてきました。

外に持ち出したのは、10回以上20回未満だと思います。それ以外は、家の本棚、引き出しにしまっていました。「革」カバーですが、革の上にコーティングがされていて、その部分が少しずつ剥げていきます。

総括すると、指紋が気になっていたので、その点をどうにかできたのはよかったです。でも使って5カ月で、値段も結構したため、剥げは悲しかった…。正直、値段不相応に感じました。

Kindle Paperwhiteを買ってよかった? カバーを買ってよかった?

私はKindle Paperwhiteを買ってよかったし、カバー自体は買ってよかったと感じた人でした。

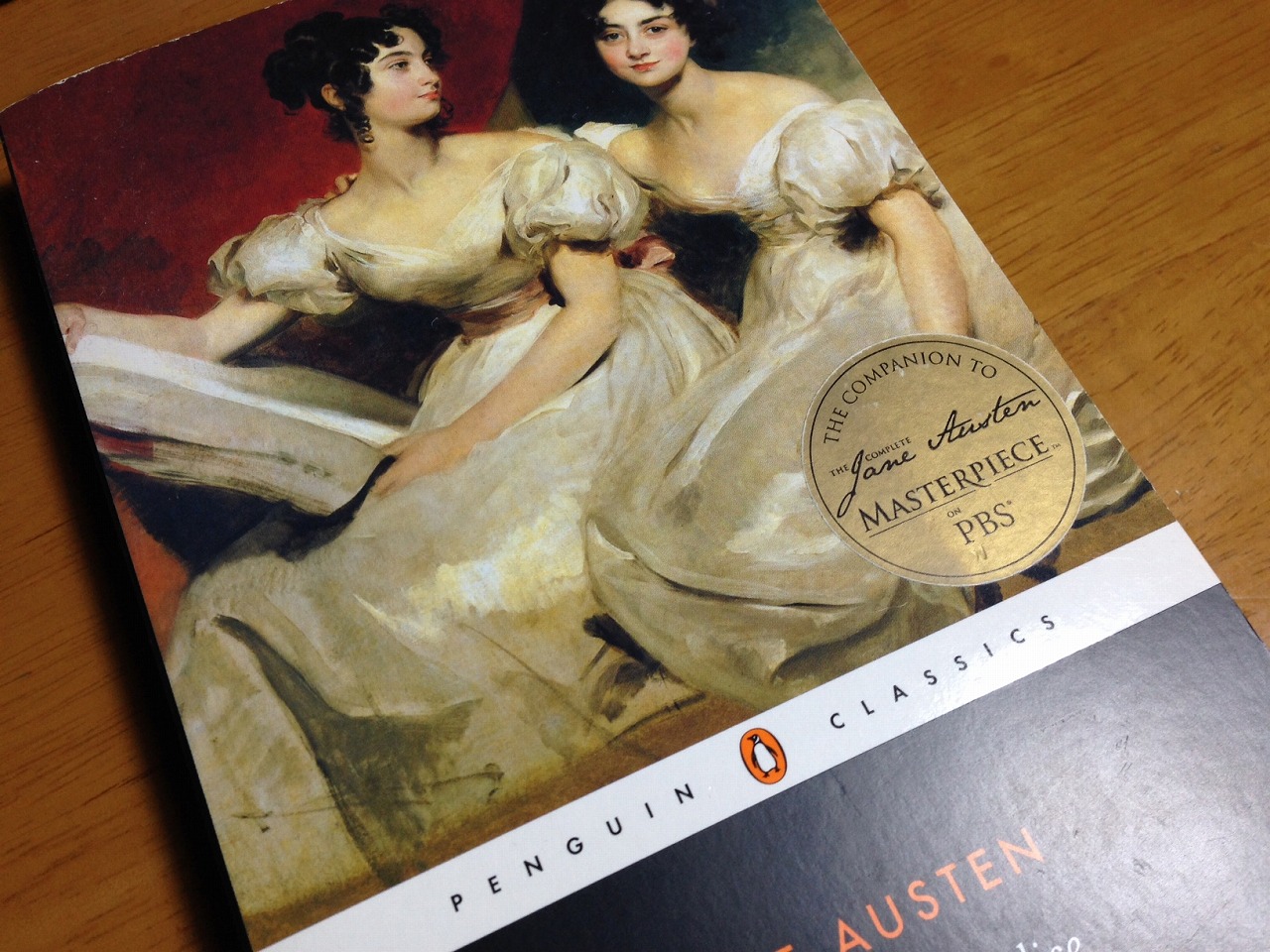

ただ、Kindleがあるからといって電子書籍を買って読むかというと、正直読まないです。Kindle Unlimitedも無料体験をして、初めはその書籍数に感動しました。でも、あるものの中に自分の読みたい本はなかったりして、結局は読みたい本は借りるなりして読む方が性に合っていると感じました。また、本を買う習慣自体がなかったこともありますが、やはり紙の本の方が私には馴染みがよかったです。

ついでに言うと、私は購入当時はタブレットを持っていなかったので、買おうとした当時は、Kindle Paperwhiteを買ってよかった人でした。でも最近、タブレットをもらいました。もし初めからタブレットが手もとにあったら、私の1日15分程度の読書量であればPaperwhiteはいらなかったかもと、ちょっとだけ感じています。目にはKindle Paperwhiteの方が優しそうなので、あればありがたいけど、なくてもまあなんとかなるかなあという感じです。

そこで思うのは利用度合によっては、電子書籍リーダーに興味は持っていても、他の媒体で案外事足りる人もいるのかなと。毎日比較的短時間の多読だけが目的で、タブレットを既に持っている方とかは、特に。

またカバーに関しては、カバー自体は購入してよかったですが、もっといろんなカバーを検討すればよかったと感じています。「純正」バリューを諦めれば、重量的に軽いカバーはそこそこありました。Kindle本体が205gで純正カバーが134g、合計すると340g程度です。それは、家にある150ページ強のハードカバーの文芸書1冊と同じくらいの重量で、ずっと手のひらで支えると、そこそこの重量感があります。純正でも剥げてきてしまうことを考えれば、今思うと純正だからと安心せず、いろいろな商品を比較検討すればよかったです。

カバー購入を迷っていて、もし上の写真のような指紋が気になる人は、最初に買った方がベターだと感じます。写真を撮るにあたってアルコールで拭きましたが、それでもこんな感じでしたので…。とほほ。